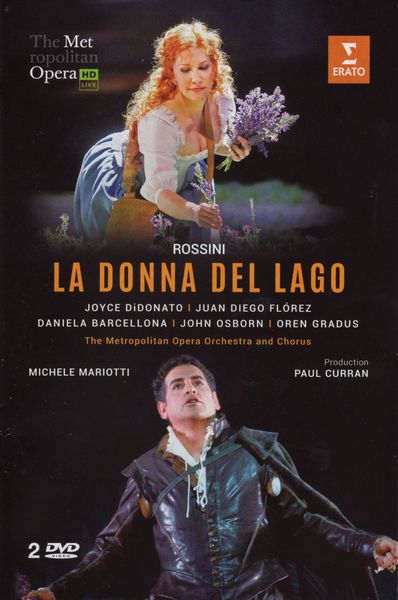

1819, Gioacchino Rossini a 27 ans et déjà un nombre considérable d’opéras à son cursus. Pas moins de 30 ! Rien que pour cette année, il va être créé quatre ouvrages lyriques dus à son inépuisable génie : Ermione, Eduardo e Cristina, Bianca e Falliero et, bien sûr, cette Donna del lago. Le compositeur, tout en gardant une oreille sur le 18ème siècle, ancrant son œuvre dans le style belcantiste, seria ou buffa, le plus échevelé, sait déjà, ou du moins devine qu’un autre âge naît dans un horizon pas si lointain que çà, le romantisme dans lequel il s’épanouira avec Guillaume Tell. Pour l’heure, toutes ces influences doivent cohabiter sous sa plume. Et il n’est rien de dire combien cette Donna del lago est l’illustration parfaite de cette esthétique de transition qui voit « s’affronter » dans un même ouvrage une rhétorique belcantiste au plus haut sommet et des couleurs d’un romantisme effervescent. Si le livret, inspiré par Walter Scott à Andrea Leone Tottola, n’est pas un chef-d’œuvre de vraisemblance (nous sommes bien à l’opéra…) et de concision dramatique, encore faut-il reconnaître qu’il est prétexte à des solos, duos, trios et ensembles qui mettent parfaitement en valeur les qualités vocales des interprètes. La production de cet opéra en deux actes dans lequel, au XVIème siècle, des Ecossais s’insurgent contre leur roi, est un vrai challenge. D’autant qu’au milieu de ce sanglant conflit, l’héroïne, Elena, la Dame du lac, se retrouve avec trois prétendants ! O Ce que propose le MET newyorkais à son public en ce 14 mars 2015 n’est pas des plus convaincants. Signée Paul Curran, cette production fleure bon la reconstitution historique, pas un mètre carré de tartan ne manquant dans des kilts portés avec plus ou moins, moins surtout, de bonheur par les interprètes (Malcolm est quasiment irregardable, désolé !). Sur ce thème encore, et pour l’entrée de cet ouvrage au répertoire du Palais Garnier, la mise en scène de Lluis Pasqual à l’Opéra de Paris en juin 2010, à sa manière, se défendait… Bref. Mais, en fait, va-t-on voir ou entendre La Donna del lago ? La réponse est dans la question. Si cet opéra n’est jamais à l’affiche, ou presque, il y a une raison. Et une seule. Le quatuor vocal requis est rarissime à réunir. Isabella Colbran, qui créa Elena, avait une voix d’une immense souplesse et d’une longueur stupéfiante, allant du contre-sol grave au contre-fa aigu ! Aucune voix aujourd’hui ne recouvre pareil ambitus. Rossini a écrit ce rôle pour une tessiture de mezzo-soprano s’étendant du la bémol grave au si naturel aigu. Sauf variations et extrapolations à la main de l’interprète. Tout aussi importante est la capacité de la cantatrice à orner son chant, respecter les trilles, élargir la phrase, tenir le souffle, dynamiser la projection, affronter les sauts d’octave. De nos jours, Joyce DiDonato est l’une des grandes interprètes de cet emploi. Malgré un vibrato qui se resserre dangereusement et un grave un peu absent dont elle s’amuse avec le public (scène finale), sa prestation est en tout point remarquable de présence ainsi que de couleur et de probité vocales. Face à elle, deux ténors font assaut de vaillance. Giacomo fut créé par Giovanni David qui, lui aussi, à l’instar de la Colbran, couvrait trois octaves, vraisemblablement avec une technique de haute-contre. Ce rôle, extrêmement tendu, entraîne son interprète en permanence sur des si, contre-ut et contre-ré, sans dépasser le do grave. Mais ce n’est pas la pyrotechnie vocale qui est la suprême difficulté de ce rôle. Tout comme pour le Tonio de La Fille du régiment, c’est dans le second air, ici Oh fiamma soave, que l’interprète doit révéler l’étendue de sa maîtrise vocale, de son phrasé, de sa demi-teinte. Peu de chanteurs peuvent être opposés à Juan Diego Florez, depuis des années, dans ce rôle. Même si l’on sent chez le Péruvien aujourd’hui un brin de tension dans la tierce aigu, quelle assurance ! Quelle autorité ! Ce qui se perçoit indéniablement, c’est son travail pour aborder les emplois nouveaux et plus centraux de son répertoire : le Duc (Rigoletto), Edgardo (Lucia di Lammermoor), Roméo, Werther. Avec le Rodrigo de John Osborn, la lutte est serrée. A tous les points de vue… Andrea Nozzari qui créa le rôle était l’exemple parfait du baryténor, avec un médium ample et une netteté dans la déclamation qui en faisaient tout le prix, tout comme la projection véhémente qui accompagne souvent les emplois liés. Du contre-ut au la bémol grave, le panorama des possibilités est particulièrement ouvert. Cet Arnold (Guillaume Tell) incontournable de nos jours impose le violent insurgé écossais avec une puissance de feu, maîtrisant l’ambitus requis de manière exemplaire. Reste, si l’on peut dire, le troisième prétendant, en l’occurrence celui qui détient le cœur de la belle : Malcolm. En fait un rôle travesti créé par le contralto Rosmunda Pisaroni. Un regard rapide sur la partition confirme bien cet emploi pour cette tessiture puisque, si dans le grave elle descend jusqu’au fa dièse, l’aigu ne la voit pas sortir de la portée. C’est Daniela Barcellona qui interprète ici Malcolm, avec ce timbre mâle parfaitement en situation ainsi que cette ardeur amoureuse et guerrière à la fois. Ce qui ne l’empêche pas de phraser à la perfection un Mura felice d’anthologie. Si l’on peut passer charitablement sur le Duglas d’Oren Gradus, saluons les deux seconds rôles pour leur qualité : Eduardo Valdes (Serano) et Olga Makarina (Albina). Enfin, maître d’œuvre du spectacle, le jeune (37 ans !) maestro Michele Mariotti, né dans la ville natale de… Rossini, est en train de creuser un sillon d’une remarquable profondeur dans l’univers du bel canto. A la tête des somptueuses phalanges newyorkaises et très attentif au plateau, voire en communion parfaite avec celui-ci, il arrive à donner une cohésion dramatico-musicale à cette partition en soulignant tout à la fois ses origines belcantistes et son devenir romantique. Une réussite !